化糞池完整指南:功能、類型、設計與維護解析

發布日期:4/24/2025

化糞池是什麼?基本原理簡介與應用解析

在現代建築與社區基礎設施中,「化糞池」是污水預處理不可或缺的重要設施。無論是都市住宅、鄉村建築,甚至營區、學校或工廠,都可能設有化糞池以處理人類排泄物與生活污水。本文將深入介紹化糞池的定義、運作原理及其在環保與公共衛生中的關鍵角色,幫助讀者全面了解這項看似不起眼,實則關鍵的基礎設施。

一、什麼是化糞池?

化糞池(Septic Tank),是一種污水預處理裝置,主要功能是收集、分解與沉澱排泄物和生活污水中的固體物質,並在無氧環境中透過微生物分解部分有機物,降低污染物濃度,進而排放至下游排水系統或後續處理設施。

化糞池常見於無集中污水處理系統的區域,例如鄉村、偏遠地區或小型建築群中。它是獨立型的污水處理單元,可單獨運作,且結構簡單、施工成本低,因此普遍應用於各類型建築。

二、化糞池的基本結構與組成

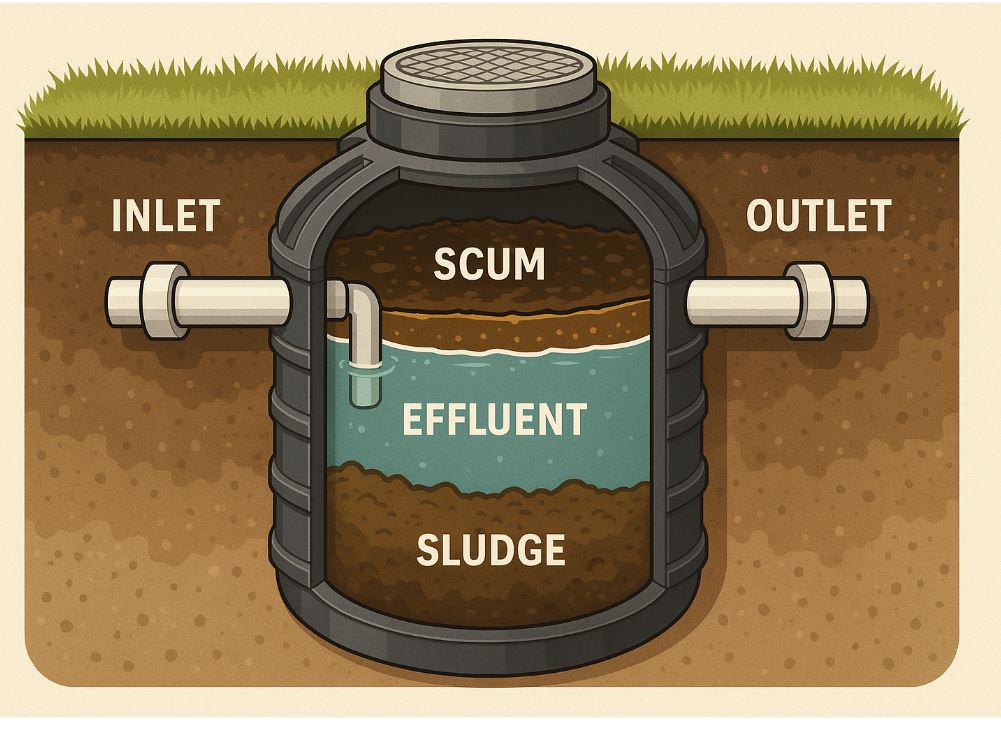

一般化糞池主要由下列幾個部分組成:

- 進水管:將家庭或建築物的污水引入化糞池。

- 沉澱槽:第一道處理槽,讓重質固體沉降,形成污泥。

- 分解槽(或隔板設計):透過厭氧發酵進一步分解污泥中的有機物。

- 出水管:將處理後的上清液導出至下游排放或進入後端處理系統。

化糞池內部一般分為兩至三個槽室,污水依序流經每一槽室,透過物理沉澱與生物分解作用,達到初步淨化效果。

三、化糞池的運作原理解析

化糞池的運作基於沉澱作用+厭氧分解的原理,整體過程分為以下三個階段:

1. 沉澱作用(物理過濾)

當污水流入第一槽室時,較大的固體雜質(如糞便、食物殘渣等)會因重力作用沉澱至池底,形成「污泥層」。浮在表面的油脂與漂浮物則形成「浮渣層」,中間層則為相對較乾淨的「上清液」。

2. 厭氧分解(生物作用)

污泥層中的有機物在無氧環境下,由厭氧微生物逐漸分解,轉化為氣體(如甲烷、二氧化碳)與無機殘渣,此過程可減少污泥體積與惡臭產生。

3. 液體排出與再處理

處理後的上清液經由出水管排出,可導入下水道、土壤滲透系統或接續至人工濕地、濾床等進階淨化設施。

四、化糞池的應用場景與優勢

常見應用地點包括:

- 一般住宅區

- 校園、營區

- 小型工廠或倉儲中心

- 露營區、臨時工程基地

- 離島或偏遠山區

化糞池的主要優勢有:

- 施工簡便:不需大型水處理設備,建設快速

- 成本低廉:適合預算有限地區或臨時建物

- 維護方便:定期抽水與檢查即可長期使用

- 環保助益:減少對河川、地下水源的直接污染

五、現代化糞池的升級趨勢

隨著環保意識提升與法規趨嚴,傳統化糞池也逐漸朝向更高效率與更友善環境的方向升級,例如:

- 強化型化糞池:結合厭氧濾床、生物濾塔等設計,提升去污效率

- 模組化設計:適用於可重複拆裝與遷移的臨時設施

- 智慧感測化糞池:可遠端監控污泥高度與清理時機

- 與沼氣回收整合:部分農村將厭氧氣體收集作為能源再利用

化糞池的主要功能與環境效益:從基礎設施邁向綠色生活的關鍵角色

隨著全球對於環境保護與永續發展的重視不斷提升,污水處理系統的完善與普及已成為城鄉規劃不可忽視的一環。而在基礎設施中,化糞池雖然看似不起眼,卻扮演著極為關鍵的角色。它不僅是處理生活污水的第一道防線,更是維護環境品質與公共健康的重要屏障。本文將深入介紹化糞池的主要功能以及其對環境所帶來的實質效益,讓您認識這項既基礎又不可或缺的設施。

一、化糞池的主要功能解析

1. 處理生活污水中的固體與有機物

化糞池的核心功能是初步處理來自馬桶與洗滌設備的生活污水,其中包含大量的糞便、紙屑、油脂與其他懸浮固體。這些雜質經過化糞池內部的物理沉澱作用與厭氧分解反應,可有效去除污水中的懸浮物與部分有機物,減輕後端排水系統的處理壓力。

2. 降低污染物濃度,減輕下游負擔

處理過的上清液雖仍含有部分污染成分,但其生化需氧量(BOD)與懸浮固體(SS)濃度已大幅下降,可有效減少下游設施如人工濕地、濾床、曝氣槽等的處理負擔。這樣的預處理過程,有助於延長下游設備的壽命,並減少整體維護成本。

3. 抑制病菌與異味,提升公共衛生安全

在封閉無氧的環境下,化糞池能有效限制病原菌的擴散與繁殖。定期清理與維護化糞池,不僅能避免堵塞與回流問題,也可防止臭味四散,改善住家與社區的居住環境品質。

二、化糞池的環境效益分析

1. 保護地表水與地下水資源

未經處理的生活污水若直接排入河川或滲入地下,將造成嚴重的水質污染。化糞池可作為第一道過濾防線,攔截大量懸浮汙染物與油脂雜質,減少對水體的污染風險,特別是在無中央污水處理設施的鄉村地區更具關鍵意義。

2. 減緩水域優養化現象

若污水中含有大量氮、磷等營養物質,將導致水體「優養化」,進而引發藻類過度繁殖、水中缺氧、魚群死亡等問題。化糞池可透過厭氧分解作用,降低部分有機氮與磷的濃度,有助於控制水質惡化情形。

3. 有助廢棄物再利用與能源循環

現代化化糞池設計已可結合沼氣收集技術,將厭氧分解過程中產生的甲烷氣體進行儲存再利用,成為替代能源的一部分。部分農村地區已成功導入「沼氣供能系統」,推動永續能源自給自足。

4. 降低建設與營運成本,推動分散式污水處理

相較於大型集中式污水處理廠的建設與營運成本,化糞池屬於小型分散式處理單元,建置快速、造價較低,維護簡便,特別適用於人口密度較低、基礎建設尚未完整的區域,有助於提高污水處理的普及率與彈性。

三、永續發展下化糞池的發展趨勢

隨著智慧建築與永續城市概念的發展,化糞池也正逐漸朝向下列方向升級:

- 模組化設計:便於快速組裝與移動,應用更彈性

- 智慧監控系統:整合感測器監控污泥高度與溫度

- 結合雨水回收與再利用設計

- 採用環保建材與低碳製程,降低碳足跡

這些創新應用不僅提升化糞池效能,也使其更符合未來城市與鄉村永續發展的需求。

化糞池常見類型分類:材質、結構與應用全解析

在處理生活污水的系統中,化糞池扮演著不可或缺的預處理角色。無論是在城市住宅區、鄉村建築、臨時設施或大型工業廠房中,根據建築用途與環境條件的不同,所使用的化糞池類型也有所差異。選擇合適的化糞池類型,不僅影響處理效果,更關係到施工成本、維護頻率與使用壽命。本文將為您詳解化糞池的常見分類方式,包含材質類型、結構設計與應用場景,協助您做出最佳選擇。

一、按材質分類:化糞池的主要構造材料

1. 混凝土化糞池(鋼筋混凝土)

特性說明:

混凝土化糞池是傳統而常見的類型,採現場澆置或預鑄模塊組合而成。結構穩固,抗壓性強,適合埋設於地下或高承重環境。

優點:

- 耐用壽命長,可達20年以上

- 抗壓強度高,適合地下深埋

- 不易變形與老化

缺點:

- 重量大,施工難度與成本較高

- 一旦損壞,維修難度大

適用場景: 大型社區、學校、工業廠房等長期固定設施

2. FRP化糞池(玻璃纖維強化塑膠)

特性說明:

FRP是一種具高強度、耐腐蝕的複合材質,近年在建築與環保領域廣泛應用。其化糞池多為工廠製造成型、輕量化設計,方便運輸與安裝。

優點:

- 重量輕,施工快速簡便

- 耐酸鹼、抗腐蝕

- 密閉性佳,防止氣味外洩

缺點:

- 結構強度低於混凝土池

- 較易受地層變動影響

適用場景: 住宅透天厝、臨時工地、營區、小型農舍等

3. PE或PP塑膠化糞池(高密度聚乙烯/聚丙烯)

特性說明:

以高分子塑膠製成,成本較低,適合小型住宅或預算有限的臨時設施使用。

優點:

- 成本較低,普及率高

- 防漏、防腐蝕、抗化學物質

- 易清潔與搬運

缺點:

- 容易變形或破裂,需加強保護

- 不適合高載重環境

適用場景: 偏鄉住宅、臨時設施、資源回收站等

二、按結構分類:化糞池的內部設計差異

1. 單槽化糞池

說明:

只有一個槽室的設計,所有污水進入後進行沉澱與分解,結構簡單。

優點:

- 成本低、設計簡易

- 適合流量小、用水量少的使用者

缺點:

- 處理效果有限,容易產生臭味

- 維護頻率高,易堵塞

適用場景: 小型住宅、偏遠地區臨時建築

2. 雙槽化糞池

說明:

將污水分流至兩個槽室進行分階段處理,效果優於單槽設計。

優點:

- 可分層沉澱與發酵,提高去污效率

- 避免浮渣與污泥進入出水口

缺點:

- 結構稍複雜、佔地較大

適用場景: 中小型社區、商業店面、學校等

3. 三槽化糞池(或多槽系統)

說明:

為目前主流設計,分為沉澱槽、厭氧槽與清水槽,處理流程更細緻。

優點:

- 處理效果最佳,排放水質較穩定

- 可搭配再處理設施,符合環保法規

缺點:

- 設計與施工成本較高

- 清理作業需專業團隊操作

適用場景: 社區大樓、學校、醫院、度假村等高使用密度區域

三、特殊功能型化糞池

1. 強化處理型化糞池

特色:

加入過濾床、生物濾塔或酵素裝置,提升厭氧分解效率。

適用對象: 對排放水質要求較高的單位,如環保標章建築或示範社區。

2. 模組化組合型化糞池

特色:

採用可堆疊模組設計,現場快速組裝,便於搬遷或擴充。

適用對象: 建設期短或有擴建需求的工地、活動中心、展場設施等。

化糞池設計與安裝考量要點:打造高效污水處理系統的關鍵指南

化糞池雖然是隱藏於地面下的設施,但卻是維持住宅與社區生活品質的幕後功臣。正確的設計與安裝不僅能有效處理生活污水,還能防止污染、延長設施壽命並降低後續維護成本。若忽視設計與施工細節,未來可能出現滲漏、堵塞、異味外洩等問題,甚至危及公共衛生與環境安全。本文將深入介紹設計與安裝化糞池時不可忽視的六大考量要點,協助您打造穩定高效的基礎污水處理系統。

一、依據使用人數與排水量正確估算容量

化糞池的容量設計需根據使用人數與每日平均排水量進行科學計算。一般而言,每人每日排水量約為150~200公升,考量污水在池中停留時間需達24至72小時,以利污泥沉澱與厭氧發酵。

常見設計參考值:

- 5人家庭:建議容量約3,000~4,000公升

- 50人小型辦公空間:建議容量10,000~15,000公升以上

若容量設計過小,將導致沉澱與分解不完全,影響處理效率與排放品質。

二、選擇合適的材質與結構型式

常見化糞池材質包含混凝土、FRP(玻璃纖維)、PE塑膠材質等,不同材質具有不同的施工需求與使用特性。

- 混凝土池:耐久性高,適合長期使用與地下深埋環境

- FRP池:輕量化設計,施工快速,適合住宅與小型商用場域

- 塑膠池:價格便宜,適合短期使用或預算有限場域

結構方面,建議採用雙槽或三槽設計,可提升污水分層處理效果,減少異味與污泥堆積。

三、安裝位置應避開結構物與地下管線

選擇化糞池設置位置時,應避開下列區域:

- 建築物下方、地基處或承重牆附近

- 地下電纜、瓦斯管、供水管線密集區

- 易積水或土壤鬆軟地區(避免下陷與滲漏)

同時,應設於室外、靠近排水出口處,以減少管路長度與彎曲數,提升排放效率並降低阻塞風險。

四、坡度設計與流向應科學規劃

化糞池進出水管路須具備適當的坡度,以確保污水能自然流入池體並順利排出。

- 進水坡度建議:1/50~1/100(每公尺落差1~2公分)

- 出水坡度建議:避免過高,避免流速過快影響沉澱效果

若排水管過平或逆坡,容易造成積水回流、異味溢出與污水外洩,嚴重時恐造成室內排水阻塞。

五、防臭、防漏與通風設計不可少

化糞池雖位於地下,但仍會產生臭氣與厭氧氣體,設計時需規劃以下防護措施:

- 設置防臭裝置:於進水口與出水口加裝水封或防臭閥

- 完善通氣管系統:將氣體導至屋頂或空曠處排放

- 池體接縫與出入口嚴密防漏:避免污水滲入地下水系統

此外,若池體設於車輛通行區,應特別加裝耐壓蓋板與加強結構支撐,防止壓裂與變形。

六、預留清理與維修空間

化糞池屬於需定期清理的設備,設計時應考慮後續抽水與維護便利性:

- 設置清污孔與人孔蓋:便於抽水車接管操作

- 預留抽水車進出空間:建議距離道路不超過10公尺

- 規劃安全防護設施:防止人員誤入或施工時滑落

一般建議每1~3年進行一次化糞池抽水清理,依使用密度與污泥累積狀況而異。

化糞池清理與維護頻率建議:保障排水順暢與環境衛生的實用指南

化糞池雖是地下設施,卻肩負著家庭與社區排水系統的第一道關卡。隨著使用時間增加,化糞池內部會逐漸累積污泥與浮渣,若長期未清理,不僅會造成排水不良、異味溢出,甚至可能引發污水倒灌與環境污染等嚴重後果。為了確保化糞池正常運作與延長使用壽命,定期清理與維護成為不可忽視的重要環節。本文將為您詳解化糞池的清理時機、建議頻率、維護步驟與注意事項,協助您建構安全、衛生、無臭的生活環境。

一、為什麼需要定期清理化糞池?

化糞池的運作原理,是透過物理沉澱與厭氧分解,將生活污水中的固體與有機物進行分層處理。然而,厭氧分解過程並無法完全分解所有污泥與浮渣,因此會隨時間逐漸累積至一定厚度。

若未定期抽除這些累積物,將導致:

- 污水滯留,無法順利排出,甚至倒灌至屋內

- 化糞池處理效率下降,排放水質惡化

- 污泥滿溢導致異味四溢,影響鄰里生活品質

- 地下水可能遭污染,構成環保風險

二、化糞池清理的建議頻率

清理頻率受多項因素影響,包括使用人數、化糞池容量、建築類型與使用習慣等。

一般建議清理週期如下:

|

使用情境 |

建議清理頻率 |

|---|---|

|

一般住宅(4~6人) |

每 2~3 年 一次 |

|

社區大樓 |

每 1~2 年 一次 |

|

學校、辦公室 |

每 1 年 一次 |

|

餐飲、商業空間 |

每 6~12 個月 一次 |

|

臨時工地、活動區域 |

根據使用密度,每 半年 評估一次 |

專業建議:

若無法判斷是否需要清理,可由專業單位透過探棒或感測設備測量「污泥高度」,當污泥超過化糞池總容量的 1/3~1/2 時,即應進行抽除作業。

三、化糞池清理流程步驟簡介

清理化糞池需交由具備專業設備與合格證照的清潔公司執行,主要步驟如下:

- 開啟人孔蓋:確認安全、通風良好

- 攪拌污泥層:使污泥均勻混合便於抽取

- 抽除污泥與浮渣:使用抽水車將污泥吸出

- 簡易清洗內壁:以高壓水槍沖洗化糞池內壁與底部

- 確認出水口暢通:避免異物堵塞排放管路

- 封閉人孔蓋並消毒:保持密封並避免異味外洩

清理後可請廠商提供清潔報告,備查用或向管委會申報存證。

四、化糞池日常維護建議

除了定期清理,平日也應落實基本維護措施,減少異常情況發生:

- 避免沖入非生物可分解物:如衛生棉、濕紙巾、塑膠袋

- 定期巡檢人孔蓋密合度與通氣管暢通

- 避免大量油脂排入:油脂會凝結堵塞管路與浮渣層

- 觀察排水速度與異味變化:有異狀應儘早請廠商檢查

如住戶在家中排水口發現異味回流、水流緩慢等情況,可能代表化糞池已接近飽和,應盡快安排清理作業。

五、選擇合格廠商的重要性

化糞池清理需專業操作,非一般清潔工班可為,因此建議選擇具備下列條件的廠商:

- 擁有環保署核准之清運執照

- 配備合法抽水車與污泥處理流程

- 提供清運證明與照片佐證

- 有保險機制與清理後保固期

切勿自行打開或嘗試清理化糞池,以免吸入有毒氣體或誤觸病原物質而危及健康。

安裝與使用化糞池的常見問題 Q&A:一次解答業主最關心的疑問

化糞池是現代建築中不可或缺的基礎設施,無論是住宅區、商業空間或鄉村建築,都依賴化糞池進行初步污水處理。然而,在實際安裝與使用過程中,許多屋主、建商與管委會經常對化糞池的選型、設置、維護等環節產生疑問。為此,本文特別整理出安裝與使用化糞池過程中最常見的問題與專業解答,協助您掌握化糞池的正確觀念與實務操作。

Q1:什麼情況下需要安裝化糞池?

A:

化糞池主要用於無中央污水處理系統接管的區域,如偏鄉、透天厝、自建住宅、營區、臨時工地等。若建築物無法連接到市政污水處理廠,就需要自行設置化糞池以處理生活污水與排泄物。此外,即使有市政管線,為了減輕污水系統負擔與避免阻塞,也常設置化糞池作為預處理單元。

Q2:化糞池應該設置在哪裡比較合適?

A:

化糞池通常設置在建築物外部、靠近主要排水管出口的位置,並應避開以下區域:

- 建築結構基礎下方

- 車輛頻繁通行處(除非設計耐重型結構)

- 地下水位高或土壤鬆軟的地區

- 地下設施密集處(如電纜、瓦斯、水管)

另外,應預留足夠的空間以便日後進行抽水清理與維護作業,距離道路不宜過遠,避免抽水困難。

Q3:化糞池需要使用什麼材質才安全又耐用?

A:

常見材質包括:

- 混凝土化糞池:耐久性高、適合長期使用,但重量重、施工較繁複。

- FRP(玻璃纖維)化糞池:重量輕、耐腐蝕、易安裝,適合一般住宅使用。

- PE塑膠化糞池:價格親民,適合臨時或小型設施使用,但抗壓性較低。

選擇時需考量建築使用密度、土壤條件、預算與使用年限。

Q4:化糞池多久需要清理一次?

A:

一般建議:

- 家庭住宅:每2~3年清理一次

- 社區大樓:每1~2年清理一次

- 商業與餐飲場所:每6~12個月清理一次

實際頻率應依使用人數、化糞池容量與污泥堆積速度而定。當污泥層高度達化糞池容量的1/3以上時,即應安排清理。

Q5:可以自行清理化糞池嗎?

A:

不建議自行清理化糞池,原因包括:

- 化糞池內氣體(如甲烷、硫化氫)可能有毒或易燃

- 污水與污泥中含有大量細菌與病原體

- 清理需使用專業抽水車與防護設備

應委託具環保署認證、具備清運執照的專業廠商進行抽水與清洗,並取得清運證明文件。

Q6:化糞池會不會有異味?該如何預防?

A:

正常運作的化糞池應該不會外洩臭味。若出現異味,可能是以下原因導致:

- 排氣管堵塞或設計不良

- 人孔蓋未密封

- 管線回堵導致氣體倒流

預防措施包括:

- 安裝防臭水封與逆止閥

- 確保通氣管順暢並延伸至屋頂

- 定期清理與檢查密封處

Q7:化糞池可以與其他系統整合使用嗎?

A:

可以。化糞池可與以下系統整合,提升處理效率與環保效益:

- 人工濕地或濾床系統:進一步處理出水,達到再利用標準

- 雨水回收系統:分流處理生活污水與雨水

- 沼氣回收設備:利用厭氧反應產生的甲烷氣體作為能源

結合智慧監控系統還可遠端追蹤污泥高度與排氣狀況,提升管理效率。

Q8:安裝化糞池是否需要報備或申請?

A:

依據《建築技術規則》與地方政府建築管理規定,新建或增設化糞池需進行報備,部分縣市可能要求檢附:

- 設計圖面與施工說明

- 建築師簽證

- 排水設施檢驗合格證明

若位於建築物使用執照管轄範圍內,應依照建築物類別向建管單位申請許可。

總結:化糞池在現代建築中的角色與未來發展

在環保意識高漲與都市基礎設施持續升級的今天,許多傳統建築設備逐漸被數位與高效能系統所取代。然而,「化糞池」這項歷史悠久的設施,仍在現代建築與環境管理中佔有不可取代的地位。從偏鄉地區到都市住宅、從臨時工地到商業園區,化糞池不僅是污水處理的第一道防線,也逐步邁向智能化、模組化與綠色永續的新階段。

本文將帶您總結化糞池在現代建築中的功能角色,並探索其未來可能的發展趨勢,為規劃者、屋主、營建業者與公共工程單位提供前瞻視野。

一、化糞池的核心角色:基礎但關鍵的污水預處理系統

化糞池的基本作用,是透過物理沉澱與厭氧發酵,初步分離生活污水中的固體雜質與有機物,減少污染負荷,進一步導流至下水道系統或次級處理設施。

其主要角色包括:

- 保障排水暢通:防止馬桶、廚衛系統阻塞。

- 減輕後端處理負擔:降低BOD、SS等指標,有效提升污水整體處理效率。

- 維護環境與公共衛生:防止污水直接排入地表或地下水,降低病原體傳播風險。

- 因地制宜的設施解決方案:在無法接入集中污水系統的區域,化糞池即成為獨立而可靠的解決方案。

這些功能在看似隱蔽的地底下運作,但實際上卻攸關整體建築環境與生活品質的核心運作。

二、化糞池在現代建築中的應用趨勢

隨著建築類型與環境條件的多樣化,化糞池也在不斷進化,適應不同場域需求與政策變化。以下是幾項現今常見的應用趨勢:

1. 模組化與預鑄化

為因應快速施工需求,現代化糞池越來越多採用預鑄模組化設計,如FRP或PE模組池體,具備重量輕、施工快速、易於搬運與安裝等優點。

2. 與再生處理系統整合

化糞池不再只是「單一功能」的沉澱系統,而是開始與人工濕地、砂濾槽、生物濾塔、回收再利用設備等整合,朝向資源再生與環保節能邁進。

3. 結合智慧感測與物聯網技術

新型化糞池開始內建智慧水位監測、污泥厚度感測器、異常警報系統,可透過APP或中控平台即時管理,解決傳統化糞池無法預知堵塞與滿溢問題。

4. 強化法規與綠建築標準相結合

許多縣市針對新建案已明訂化糞池必須符合一定規模、材質與排放品質,甚至納入綠建築標章、永續建築設計指引,與雨水回收、節能設備整體設計掛鉤。

三、化糞池未來發展的三大方向

面對都市人口成長、土地資源緊張與氣候變遷挑戰,化糞池未來勢必朝以下方向邁進:

1. 智能化與自動化維護

未來的化糞池將具備遠端監控、AI分析與預測維修系統,自動通知用戶或管理單位進行清理或故障排除,提升管理效率與安全性。

2. 環保材料與可回收設計

使用再生塑料、碳中和建材製作池體結構,降低建築碳足跡,同時支援拆卸回收,適用於短期營地、活動場地等臨時建築應用。

3. 與綠色能源整合

部分高階化糞池已內建沼氣回收系統,可轉化為熱能或電能供小型照明或水泵使用,實現「污水變能源」的永續循環。

結語:化糞池—從地下設施到綠色基礎建設的關鍵拼圖

從古早的磚砌糞池到今日智慧型模組化處理系統,化糞池見證了建築與城市發展的演進。它不僅承擔著基本的衛生職責,更逐漸被納入「城市綠基礎建設」的一環,與節能減碳、資源再利用及智慧城市發展並行。

在追求高品質生活與環保共存的時代,化糞池將不再是冷門設備,而是串聯建築、環境與科技的綠色關鍵節點。透過正確的設計、安裝與管理,我們得以打造出既現代又永續的城市與鄉村生活。